Wer jung bleiben will, muss das Altern verstehen

Corina Madreiter-Sokolowski und ihr Team vom Lehrstuhl für Molekularbiologie und Biochemie an der Medizinischen Universität Graz erforschen den Alterungsprozess sowie Strategien, wie man damit einhergehenden Krankheiten auf zellulärer Ebene entgegenwirken kann. Mit an Bord: umfassende Mittel des Österreichischen Forschungsförderungsfonds FWF und die bundesweit erste gehörlose Labortechnikerin mit Spezialisierung auf Biochemie.

Biologie hat mich immer interessiert, ursprünglich wollte ich aber Klavierpädagogik studieren“, berichtet Corina Madreiter-Sokolowski. Das muskalische Talent dazu war offensichtlich vorhanden, wie die erfolgreiche Teilnahme an unzähligen Konzertwettbewerben als Schülerin offenbarte. Im Zuge ihrer ersten Lehrtätigkeit am Musikum in Salzburg erkannte die heute 34-Jährige jedoch, dass ihre Leidenschaft für Musikwissenschaften und Pädagogik weit weniger ausgeprägt war als die Liebe zum Klavierspiel an sich. „Wenn ich im Zug vom Pinzgau in die Landeshauptstadt saß, um dort Klavierstunden zu geben, habe ich nicht Musik- sondern Biologiebücher gelesen.“ Ihre Begeisterung für Naturwissenschaften wuchs. Vom Wunschstudium der Zellbiologie rieten die Eltern ab und empfahlen stattdessen Pharmazie: „Sie meinten, das sei jedenfalls ein sicherer Job. Beruflich habe ich zwar bis heute keine Apotheke von innen gesehen, aber sehr viel naturwissenschaftliches Know-how im Studium erworben.‘ Nach ausgezeichnetem Abschluss und PhD in Graz folgten ein mehrjähriger Auslandsaufenthalt in der Schweiz sowie weitere internationale Erfahrungen durch Gastforschertätigkeiten in Frankreich, Schweden und Polen.

„In einer alternden Gesellschaft sind wir mit einer zunehmenden Zahl altersbedingter Krankheiten konfrontiert. Wir brauchen deshalb dringend neue therapeutische Ansätze.“

Anti-Aging in den Zellkraftwerken

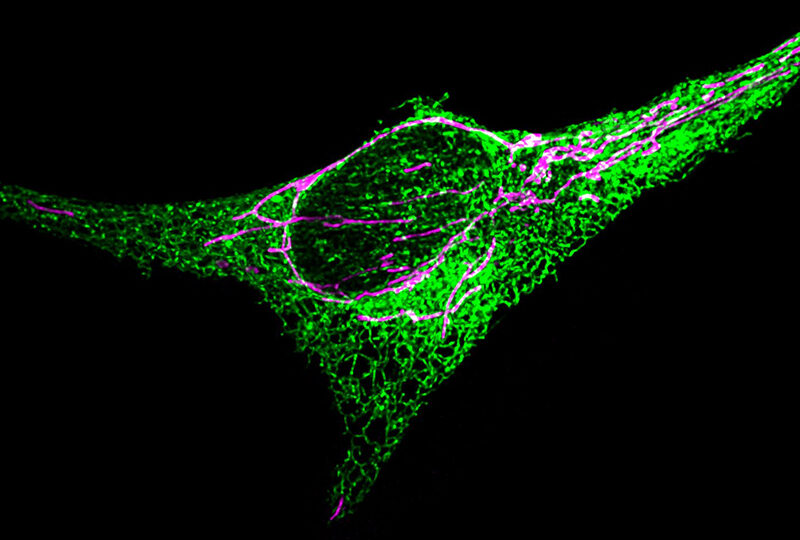

Acht Jahre nach ihrem Doktorat ist Madreiter-Sokolowski Assoziierte Professorin für „Molekulares Altern“ und leitet eine 13-köpfige Forschungsgruppe an der Medizinischen Universität Graz. Mit ihrem Team untersucht sie neue Anti-Aging-Strategien, die auf der Modulation der Mitochondrien beruhen. Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zellen, die in einem Stoffwechselvorgang namens ATP-Synthese Energien für Körperfunktionen freisetzen.

„In einer alternden Gesellschaft sind wir mit einer zunehmenden Zahl altersbedingter Krankheiten konfrontiert. Die Behandlungsmöglichkeiten sind oft begrenzt, wir brauchen neue bzw. vorbeugende therapeutische Ansätze. Als Produktionsstätten für Sauerstoffradikale und Auslöser des programmierten Zelltods sind Mitochondrien wichtige Regulatoren im Alterungsprozess. Eine ordnungsgemäße Mitochondrienfunktion ist entscheidend für die Langlebigkeit“, erklärt Madreiter-Sokolowski. So bewirken zum Beispiel geringe Mengen von Sauerstoffradikalen eine Reaktion in den Mitochondrien, die die Lebensspanne verlängert. Diesen Prozess nennt man Mitohormese. Die Funktion der Mitochondrien wird stark durch Kalzium reguliert: Es steuert die Enzymaktivität, das Membranpotenzial und beeinflusst den programmierten Zelltod. „Um das Zusammenspiel zwischen Kalzium und Mitochondrienfunktion zu untersuchen, haben wir Experimente in Fadenwürmern gemacht und entdeckt, dass eine spezifische Modulation der mitochondrialen Kalziumaufnahme die Mitohormese auslöst und somit die Lebensspanne des Organismus verlängert. Darüber hinaus verwenden wir zelluläre Alterungsmodelle – beispielsweise Endothelzellen, die wir aus der menschlichen Nabelschnur gewinnen. Dabei wollen wir überprüfen, ob unsere Erkenntnisse auch auf Säugetierzellen übertragen werden können.“ Der Abschluss des vom Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projektes soll die Grundlage für neue Therapien bilden, die altersbedingten Krankheiten entgegenwirken und so die menschliche Lebensqualität im Alter verbessern. In Zusammenarbeit mit Forschungsgruppen der Universität Innsbruck und der Medizinischen Universität Wien widmen sich Madreiter-Sokolowski und ihr Team auch dem nationalen Forschungsgruppenprojekt des FWF – SENIOPROM. Inhalt: Das Altern des Menschen ist ein komplexer Prozess, der eine fortschreitende Verschlechterung der zellulären Aktivitäten bewirkt und das Regenerationspotenzial von Geweben einschränkt. Seneszente Zellen, also jene, die ihre weitere Teilung aufgrund ihres Alters eingestellt haben, sammeln sich an und beeinträchtigen die Funktion von Organen. „Da Zellen und Organe miteinander kommunizieren, kann eine einzige solcher seneszenter Zellen ihr gesamtes Umfeld schädigen und Alterungsprozesse massiv beschleunigen.“ Die zugrunde liegenden zellulären Mechanismen sind jedoch noch weitgehend unerforscht. Um diese zu verstehen, bündelt das SENIOPROM-Konsortium in diesem interdisziplinären Projekt die Kräfte unterschiedlicher Fachrichtungen wie Molekularbiologie, Biotechnologie und Pharmazeutischer Chemie.

Fördert ein Schilddrüsenhormon Krebs?

Ein weiteres FWF-Projekt widmet sich dem vermehrten Auftreten von Krebserkrankungen im Alter. Für Krebszellen ist eine ausgewogene mitochondriale Kalziumhomöostase (Kalzium-Balance oder -Verteilung) von wesentlicher Bedeutung. Kalzium fördert die Stoffwechselaktivität der Mitochondrien und damit die Energieversorgung der Zellen. Eine Überladung der Mitochondrien mit Kalzium führt jedoch zum Zelltod. Daher wird in Krebszellen die Kalziumaufnahme streng kontrolliert. Madreiter-Sokolowski: „Wir untersuchen den Zusammenhang zwischen dem Schilddrüsenhormon Triiodthyronin (T3), der zellulären Kalziumaufahme und der Bildung von Sauerstoffradikalen. Sehr vereinfacht formuliert vermuten wir, dass eine erhöhte Schilddrüsenaktvität die Bildung von Krebszellen begünstigt. Die Erkenntnis könnte nicht nur die Behandlung von Krebspatientinnen und -patienten verbessern, sondern auch das Erkrankungsrisiko eines Menschen im Alter prognostizieren.

Erste gehörlose Labortechnikerin mit Lehrabschluss in Biochemie

Bunt zusammengesetzt ist auch das 13-köpfige Team am Lehrstuhl für Molekularbiologie und Biochemie an der Medizinischen Universität Graz: „Unter uns sind Lehrlinge für Labortechnik, Techniker, die ein fünfjähriges Kolleg für Chemie absolviert haben, biomedizinische Analytikerinnen, Master- und Doktoratsstudierende sowie Postdocs.“ In der Gruppe sind sechs Nationen vertreten, zwei Drittel davon Frauen. Besonders erfreulich: Teammitglied Mercedes Maier ist Österreichs erste gehörlose – und sehr talentierte – Labortechnikerin mit einem erfolgreichen Abschluss im Lehrberuf Labortechnik mit Schwerpunkt Biochemie. „Wir sprechen hier viele Sprachen“, sagt Corina Madreiter-Sokolowski mit einem Lächeln.

Beeinflusst so viel Hintergrundwissen über gesundheitliche und altersrelevante Vorgänge eigentlich die eigene Lebensführung? Ja! Schon meine vorwissenschaftliche Arbeit als Maturantin beschäftigte sich damit, wie Ausdauersport die zelluläre Funktion verändert. Ich mache zehn Stunden Sport in der Woche. Und natürlich visualisiere ich dabei, welches Energiefeuerwerk in meinen Zellen stattfindet und wie ich kardiovaskulär aktiver werde. Eine gute Motivation!“ So geht wissenschaftlich fundierte Work-Life-Balance.

Corina Madreiter-Sokolowski

- Geboren 1990

- Assoziierte Professorin für „Molekulares Altern“ am Lehrstuhl für Molekularbiologie und Biochemie an der Medizinischen Universität Graz mit einem 13-köpfigen Team, spezialisiert auf die Erforschung von Funktionen der Mitochondrien in Zusammenhang mit dem Alterungsprozess mithilfe innovativer Technologien wie der hochauflösenden Fluoreszenzmikroskopie

- 2012 – Mag.pharm. an der Karl-Franzens-Universität Graz mit Auszeichnung

- 2016 – PhD an der Medizinischen Universität Graz

- Auslandsaufenthalte und Forschungstätigkeiten in der Schweiz, Frankreich, Schweden und Polen

- Auszeichnungen u.a.: Josef Krainer Preis (2024), Elisabeth Lutz Preis der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ÖAW (2023), Award of Excellence – Staatspreis, Bundesministerium für Bildung und Forschung (2017) u. v. m.

- Eingeworbene Forschungsgelder: rund 1,2 Millionen seit 2022

- Corina Madreiter- Sokolowski war auch Finalistin beim großen „SPIRIT-Award for Women in Science“

Fotos: Oliver Wolf, Beigestellt